Conte publié dans notre Cram Cram 44 en Himalaya.

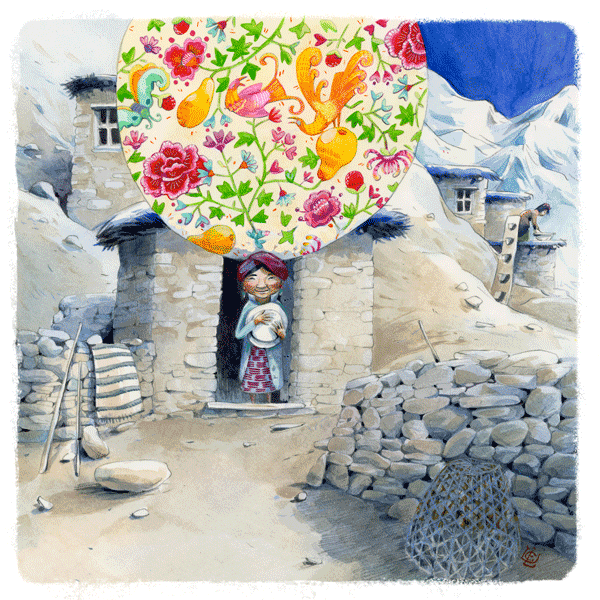

Il était une femme si pauvre qu’elle n’avait devant sa porte pas même une chèvre, pas même un jardin potager. Elle était veuve, elle habitait avec ses trois fils une petite maison bâtie de pierres sèches, au bout d’un village bourbeux, gris et rude. Un sentier grimpait parmi les cailloux et l’herbe rare vers les neiges éternelles. C’était là son paysage familier.

Cette femme tissait et brodait merveilleusement. Tous les jours, de l’aube au crépuscule, elle inventait en fils de soie multicolores des fleurs, des oiseaux, des animaux sur des tissus blancs. Ces broderies, elle allait les échanger de temps en temps contre quelques poignées de riz au marché de la ville voisine. Ainsi elle gagnait assez pour survivre et nourrir ses enfants.

Une nuit, dans son sommeil, une lumière merveilleuse s’allume dans sa tête. Elle rêve qu’elle s’avance dans un village qui ressemble au sien. Pourtant il est infiniment plus beau : les maisons sont à trois étages, fièrement bâties au milieu de jardins peuplés d’oiseaux, d’arbres fruitiers, de fleurs et de légumes magnifiques. Un ruisseau transparent bondit parmi des rochers moussus. Au loin, sur la montagne, grimpent des pâturages, des moutons, des vaches au poil luisant. La pauvre femme, devant ce paysage, reste longtemps éblouie comme une enfant naïve, puis elle s’éveille sur son lit troué, dans sa maison froide. Elle se lève, sort devant sa porte. Une folle envie envahit tout à coup son cœur et son esprit : broder son rêve sur un tissu de laine avant qu’il ne s’efface de sa mémoire.

Le jour même, elle se met à l’ouvrage, assise au coin du feu. Trois ans durant, elle travaille obstinément, jour et nuit, dormant à peine quelques heures avant l’aube. Au soir tombé, elle allume une torche et se penche sur son ouvrage. Ses yeux irrités pleurent. Qu’importe : ses larmes, elle les brode, elle fait d’elles le ruisseau bondissant qui traverse le village rêvé. La deuxième année, les yeux de la pauvre femme sont tellement usés qu’ils saignent, et, de ses larmes rouges tombées sur le tissu, elle fait des fleurs dans les jardins et le soleil de cuivre éblouissant dans le ciel.

Au dernier matin de la troisième année, l’ouvrage est fini. Le paysage brodé est exactement semblable à celui qu’elle a vu en rêve. Elle contemple les maisons à trois étages, les jardins — pas un fruit ne manque aux arbres —, le ruisseau, les moutons, les buffles dans le pâturage de la montagne, les oiseaux traversant le ciel. Elle est heureuse. Elle appelle ses trois fils :

« Regardez », dit-elle fièrement. Les enfants n’ont jamais rien vu d’aussi beau. Ils s’extasient.

« Allons à la lumière du jour, nous verrons mieux ». Ils sortent devant la porte et déposent le grand carré de tissu brodé sur un rocher, en plein soleil. Ils s’éloignent un peu pour mieux le voir. Mais voici qu’un coup de vent subit traverse le village, siffle dans les buissons, couche les touffes d’herbe. Il emporte la broderie merveilleuse, comme une voile, comme un oiseau aux vastes ailes avant que la mère et les enfants affolés aient eu le temps de la retenir.

La pauvre femme, les bras au ciel, pousse un grand cri et tombe évanouie. Ses fils la portent dans la maison, la couchent sur son lit, la raniment, puis ils vont courir la montagne, jusqu’à la nuit, et le lendemain tout le jour, à la recherche du chef-d’œuvre envolé. Ils rentrent au soir bredouilles, désolés, épuisés. Alors leur mère commence à dépérir. Elle ne veut plus manger, elle ne peut plus travailler, elle se meurt, lentement. Ses fils, tous les soirs, gémissent à son chevet. Un jour enfin, elle dit à l’aîné : « Il faut que tu retrouves ma broderie perdue. Pars à sa recherche. Si dans un an tu n’es pas revenu, tu ne me reverras pas vivante. » Le lendemain, à l’aube, l’aîné chausse ses sandales et s’en va. Un an passe, il ne revient pas. Sa mère, maintenant, est maigre comme la Mort. Elle ne parle plus guère.

Un matin, elle dit pourtant à son deuxième fils : « Mon enfant, puisque ton frère nous a oubliés, il est temps que tu partes à ton tour. Va chercher l’image que j’ai brodée, trois ans durant. Si, dans un an, tu n’es pas revenu... » Elle hoche la tête, deux larmes ruissellent sur ses joues. Son deuxième enfant s’en va. Il se perd lui aussi. Alors sa mère appelle son troisième fils et lui dit : « Je suis faible comme une mouche. Je ne résisterai plus longtemps. Va, et si tu as pitié de moi, ne m’oublie pas. »

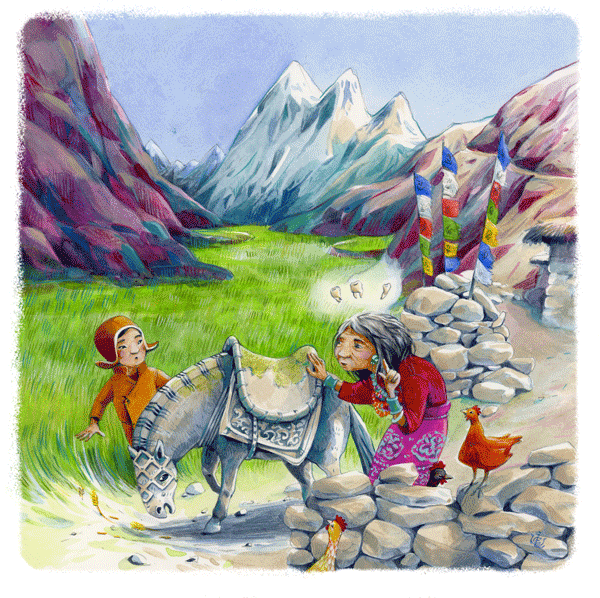

Son troisième fils, qui s’appelle Losang, s’en va vers le soleil levant, comme ses frères. Il marche longtemps, traverse des vallées, gravit des montagnes. Il se nourrit de fruits sauvages, il boit l’eau des sources et s’endort au creux des rochers quand la fatigue le fait trébucher. Enfin, un matin, il parvient devant une vaste plaine verte. Le ciel est limpide. Un vent léger courbe l’herbe haute. Au loin, il aperçoit une maison de pierres, assez semblable à celles de son village. Devant cette maison, un cheval étrangement immobile, la bouche ouverte, tend le cou vers un tas de fourrage.

Losang s’approche :

« Pourquoi cet animal ne mange-t-il pas sa pitance ? » se dit-il. On dirait une statue.

Il s’approche encore et s’arrête, bouche bée. Le cheval est en pierre. Il le contemple un moment. Alors, sur le seuil de la maison apparaît une vieille femme souriante, qui lui dit :

« Je t’attendais mon fils, je sais ce que tu cherches : le carré de laine sur lequel ta mère a brodé un paysage vu en rêve. Oh, je n’ai aucun mérite à savoir cela, tes deux frères m’ont tout raconté. L’un après l’autre, ils sont passés par ici avant toi. Je leur ai conseillé de ne pas aller plus loin, car le chemin qui conduit à la broderie merveilleuse est très malaisé. Je leur ai dit : “Si vous voulez rentrer chez vous, je vous donne pour la route un coffret plein de pièces d’or”. Ils ont accepté. Ils sont partis vivre en ville. Et toi, garçon, que feras-tu ?

— Moi, répond Losang, je n’ai que faire de ton or. Je veux retrouver le paysage brodé par ma mère sur le carré de laine. Si tu connais le chemin que je dois suivre, aide-moi.

— Écoute, dit la vieille. Ce n’est pas un coup de vent ordinaire qui a emporté le carré de tissu brodé. Ce sont les fées de la montagne ensoleillée qui l’ont pris. Elles l’ont trouvé tellement beau qu’elles ont voulu broder le même. Or, tu ne peux arriver au pays des fées, sur la montagne ensoleillée, qu’en chevauchant ce cheval.

— Il est en pierre, dit Losang.

— Peu importe, répond la vieille. Le cheval reprendra vie si tu plantes dans ses gencives tes propres dents, afin qu’il puisse manger dix brins de fourrage. Si tu veux, je peux t’aider, je peux arracher tes dents. Non ? Nous verrons, tout à l’heure. Sur ce cheval, tu devras traverser les flammes d’un volcan, les crevasses d’un glacier, et les tempêtes d’un océan. Alors tu trouveras la montagne ensoleillée. »

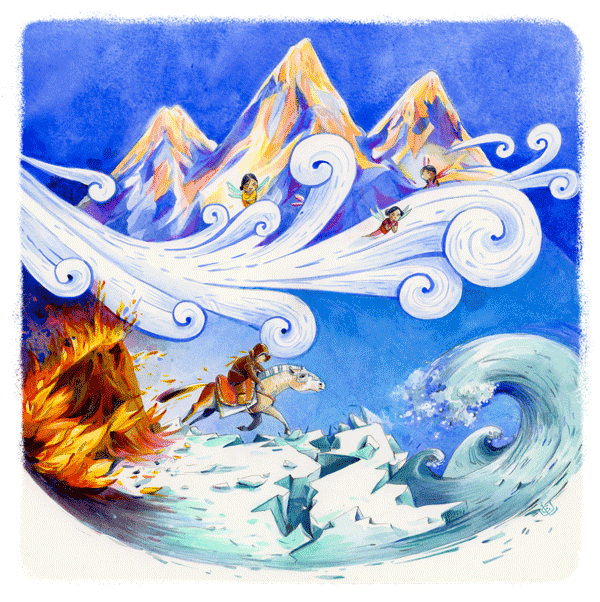

Ainsi parle la vieille.Aussitôt Losang prend un caillou et se brise les dents. Il les plante dans la gueule ouverte du cheval. Le cheval grignote dix brins de fourrage. Le voilà tout à coup fringant comme un pur-sang.

Losang monte en croupe, salue la vieille et s’en va. Chevauchant, il parvient dans un désert de rochers noirs. Sur ce désert se dresse une montagne de feu. Il pousse son cheval dans les flammes. Il étouffe, il brûle, le dos courbé dans la fournaise, il va succomber, à bout de forces. Le cheval bondit hors du feu. Losang chevauche encore un jour et une nuit, sur une plaine blanche.

Alors il voit devant lui un glacier étincelant.Il le traverse, grelottant, s’écorchant aux rocs transparents, tranchants comme des couteaux. Au bout de ce glacier, voici l’océan immense et gris. Losang plonge dans les vagues avec son cheval. Il s’épuise contre une tempête rugissante. Combien de temps ? Il ne sait. Enfin, un matin, il voit devant lui, dressée, une montagne verte, ensoleillée, merveilleuse.

Il découvre les fées dans une prairie. Elles sont assises en rond, penchées sur des broderies multicolores. Au milieu d’elles, sur l’herbe, est posé le carré de tissu brodé, depuis si longtemps perdu. Les fées accueillent Losang avec affection. Elles sont belles. La plus jeune l’émeut beaucoup. Elle dit au jeune homme : « Nous savons ce que tu es venu chercher. Tu pourras emporter l’ouvrage de ta mère demain matin, car nous n’avons pas encore fini de le recopier. D’ici là, tu es notre invité. »

Losang, jusqu’au soir, se promène sur la montagne ensoleillée, bavardant avec la jeune fée. Au crépuscule, elle lui dit : « Nous allons nous séparer. Mais je veux d’abord te faire un cadeau. » Elle prend un fil d’or, se penche sur le paysage rêvé par la vieille mère, brode sa silhouette de fée au bord du ruisseau qui traverse l’image et disparaît. Le lendemain, Losang s’en va, emportant ce qu’il est venu chercher. Il arrive dans son village, après longtemps de chevauchée. Il bondit dans sa maison :

« Mère, regarde », dit-il en triomphant. Il déroule le carré de tissu. La broderie est tellement belle que la maison en est illuminée. Sa mère tremble, tant elle est heureuse. « Allons au soleil, dit-elle, devant la porte, nous le verrons mieux. » Ils sortent. Alors un coup de vent arrache l’ouvrage des mains de Losang. Mais cette fois, par un étrange prodige, il ne l’emporte pas au loin, il l’étend. Le paysage brodé s’agrandit tant qu’il recouvre bientôt le vieux paysage familier. Il prend vie. Voici la montagne couverte de troupeaux, et les maisons à trois étages, et les jardins. Au bord du ruisseau où bondit l’eau fraîche, une jeune fille est penchée. Losang court vers elle. C’est la plus jeune des fées qui a brodé sa silhouette sur le paysage. Ils s’embrassent, en riant. Quelques jours plus tard, ils se marient. Losang, entre sa femme fée et sa mère, vécut heureux sous le soleil clair.

Illustrations Lucy Rioland.