Conte publié dans notre Cram Cram 44 en Algérie.

Autrefois à Béni Abbès vécut un fameux marchand nommé Abou Kacem. Il était la plus parfaite caricature d’avare, de mesquin, de grigou, que l’on puisse imaginer. Il était très riche, mais il ne voulait pas que cela se sache. Il y a des gens ainsi qui jouent volontiers les misérables devant leur buffet bourré d’or. Abou Kacem était de ceux-là. Mais ce qui le distinguait des drôles de son espèce, et qui avait fait de lui le plus pittoresque de tous les grippe-sou de Béni Abbès, c’étaient ses babouches. Même le mendiant le plus loqueteux d’Arabie aurait eu honte de tomber mort chaussé de babouches pareilles, tant elles étaient sales, mille fois rapetassées, informes, répugnantes.

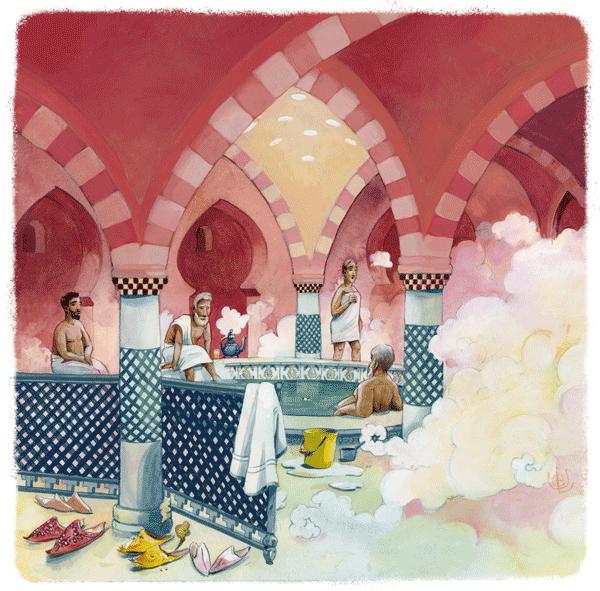

Or, un jour Abou Kacem, au bazar de Béni Abbès, réussit un coup de maître : à un négociant en faillite, il achète, pour une bouchée de pain, tout un assortiment de fioles de cristal, et un stock d’essence de rose. Il compte bien, évidemment, revendre au détail les flacons d’essence de rose dix fois plus cher qu’il ne les a payés. A Béni Abbès, en ce temps-là, n’importe quel honnête marchand, pour fêter cette bonne affaire, aurait offert un petit banquet à ses relations. Abou Kacem, lui, ne songe pas un instant à pareille folie, mais décide tout de même de célébrer l’événement. « Au diable l’avarice, se dit-il, je vais aller prendre un bain. » Majestueux comme un roi de la cloche, il entre donc dans le plus bel établissement de bains de Béni Abbès, où il n’a jamais mis les pieds.

Il se déshabille au vestiaire commun, il aligne ses ignobles babouches à côté de celles des autres clients, et se laisse aller aux délices du bain chaud. Puis, parfumé, rasé de frais, il retourne au vestiaire pour se rhabiller. Là, il ne retrouve plus ses babouches. À la place où il les a laissées, il en découvre d’autres, magnifiques, qui sentent bon le cuir neuf. « Un de mes amis, se dit-il, a sans doute voulu me faire un cadeau. Quelle aimable attention. »

Abou Kacem, tout réjoui, chausse les babouches neuves et s’en va. Or, le juge du tribunal de Béni Abbès sort derrière lui, de son bain, cherche partout ses chaussures et ne les trouve pas. A la place, il découvre d’abominables godasses qu’il reconnaît aussitôt :

– Ce sont celles d’Abou Kacem, dit-il, il n’y a pas deux paires pareilles dans Béni Abbès.

Aux pieds d’Abou Kacem on découvre les babouches du juge. Le pauvre bougre avait cru qu’on lui avait fait un cadeau : il s’était trompé de savates. Mais pour le juge, l’affaire est claire : Abou Kacem est coupable de vol. Il le condamne à payer une amende colossale. Abou Kacem paie – que peut-il faire d’autre ? – et on lui rend ses vieilles savates.

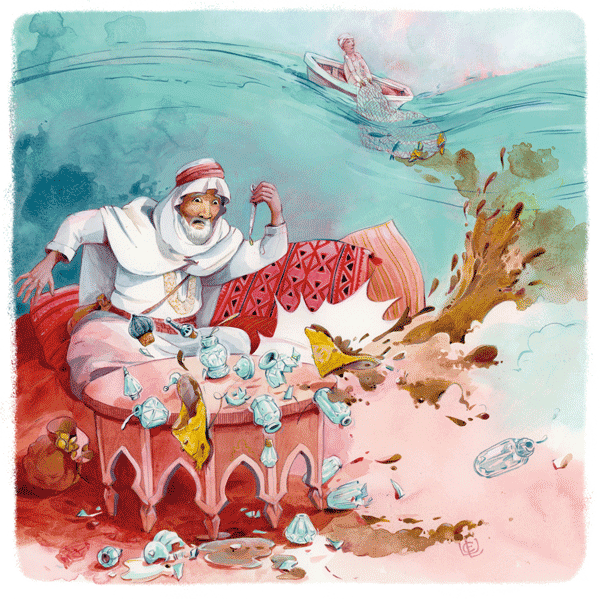

Du coup, il ne peut plus les supporter. Il rentre chez lui, fou de rage, et les jette par la fenêtre. Elles tombent dans le fleuve dont les eaux boueuses roulent au pied de sa maison. Quelques jours plus tard, elles s’empêtrent dans le filet d’un pêcheur. Ce pêcheur aussitôt les reconnaît, tant elles sont célèbres. Il prend ces débris dégoulinants et de la ruelle les lance par la fenêtre ouverte d’Abou Kacem. Le malheur veut qu’elles tombent sur la table où justement le pauvre homme est en train de remplir d’essence de rose les flacons de cristal qu’il a achetés à si bon compte. Les flacons, le parfum et les godasses se répandent sur le carrelage, en un lamentable magma d’éclats de verre mêlés de boue. Abou Kacem s’arrache la barbe en poussant des cris d’écorché vif. Il vient de perdre là une petite fortune, par la faute de ces misérables babouches. Il les empoigne, va au bout de son jardin, creuse un grand trou, les enfouit, rebouche le trou. Un coup de talon sur le tas de terre :

- Voilà, dit-il, maintenant elles sont mortes et enterrées, ces godasses de malheur. Elles ne me tourmenteront plus.

Hélas ! Le voisin d’Abou Kacem l’a vu creuser comme un forcené, au fond de son jardin. Cela lui semble bizarre. « Ce vieil avare, se dit-il, aurait découvert un trésor que je n’en serais pas étonné. » Or, tout ce que trouve un chercheur de trésor appartient de droit au calife de Béni Abbès. La loi est ainsi faite. Le voisin court chez le juge, et dénonce Abou Kacem.

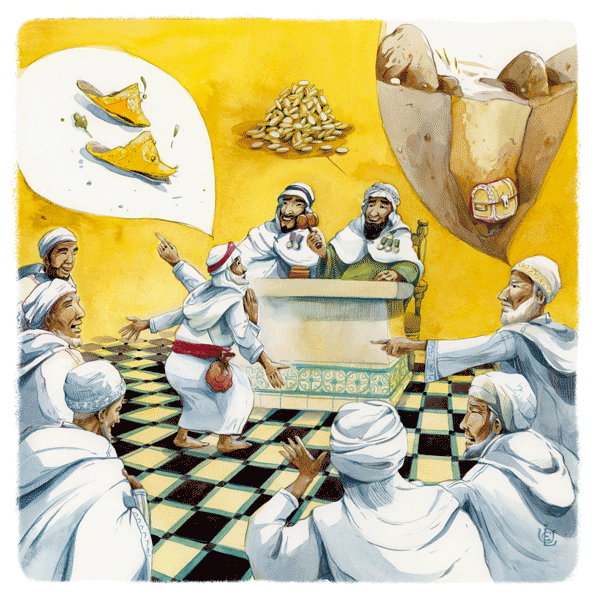

Abou Kacem est convoqué devant le tribunal.

– Ce sont mes babouches que j’ai enterrées, dit-il, piteusement.

Un énorme éclat de rire secoue l’assemblée. C’est invraisemblable. Personne ne croit pareille sornette. Inutile de vérifier ce qu’il cache au fond de son jardin. On le sait : un trésor. Abou Kacem est condamné à une amende telle qu’il en tombe sur les genoux. Il se relève enfin, après de longues lamentations, va déterrer ses babouches, les fourre dans un sac, sort de Béni Abbès le sac sur son épaule, jette le tout, en pleine campagne, dans une guelta. Deux fois hélas ! Cette guelta est le réservoir d’eau de la ville de Béni Abbès. Les babouches, entraînées dans un tourbillon, s’engouffrent dans un conduit et le bouchent. Les ouvriers chargés de réparer les dégâts trouvent les sandales, les reconnaissent. Abou Kacem, aussitôt accusé de pollution des eaux, doit payer une nouvelle amende. Cette fois il est ruiné. Mais on lui rend ses babouches.

Alors écumant comme un enragé, il décide de les brûler. Il rentre chez lui, les met à sécher sur son balcon avant de les jeter au feu. Trois fois hélas ! Un chien joue sur ce balcon. Il bouscule une sandale qui tombe dans la rue, juste sur la tête d’une femme enceinte. Du coup la voilà prise de convulsions. Elle fait une fausse couche. Son mari se précipite chez le juge, accuse Abou Kacem, qui pour payer l’amende est obligé de vendre sa maison, son dernier bien. Mais cette fois, devant le tribunal, le bonhomme rit comme un innocent.

– Mes babouches, dit-il, je vous les donne. Je vous en fais cadeau. Voilà. Non, ne me remerciez pas.

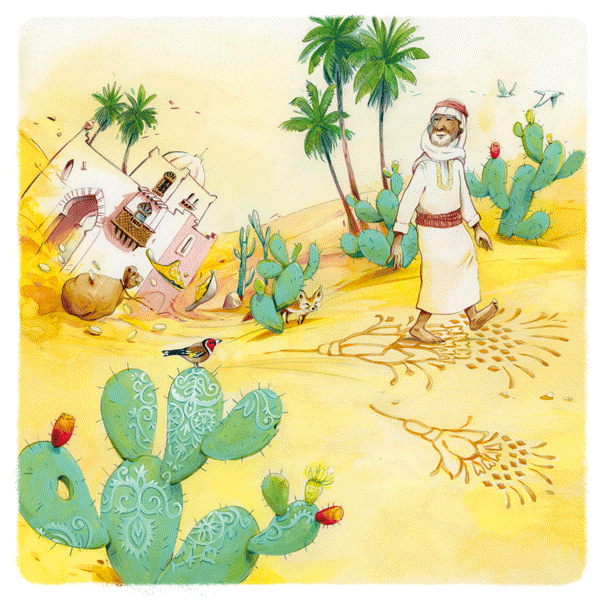

Maintenant, parce qu’il n’a plus rien à perdre, son cœur est enfin paisible. On ne peut plus rien lui prendre, il n’a donc plus rien à redouter. Il est libre.

— Merci, infâmes godasses, dit-il.

Et il s’en va, pieds nus, en plein soleil.

Illustrations Lucy Rioland.

Illustrations Lucy Rioland.